문영공(휘 恂) 시제 축문의 문영공 관직명 및 품계명에 대한 의문과 새 제안

페이지 정보

김항용 작성일10-11-28 16:51 조회2,930회 댓글0건본문

<문영공(휘 恂) 시제 축문의 문영공 관직명 및 품계명에 대한 의문과 새 제안>

현재 문영공 시제때 사용되고 있는 문영공 축문과 산신제 축문입니다. 그런데 일부 내용에 의문이 가기에 이를 여러가지로 분석해 보고 감히 조심스럽게 새로운 제안을 해 보았습니다.

좁고 무지하며 옹졸한 제 생각과 제안에 잘못은 없는지 제현 여러분의 세밀한 검토와 지적, 꾸중을 바랍니다.

*2010년 11월 12일 사용할 문영공 시제 축문 (2010. 11. 11. 항용 촬영)

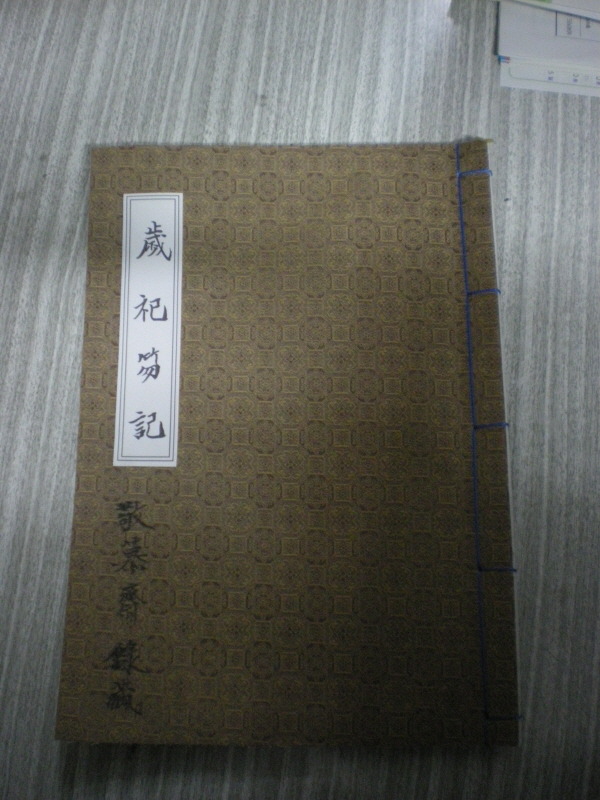

표지

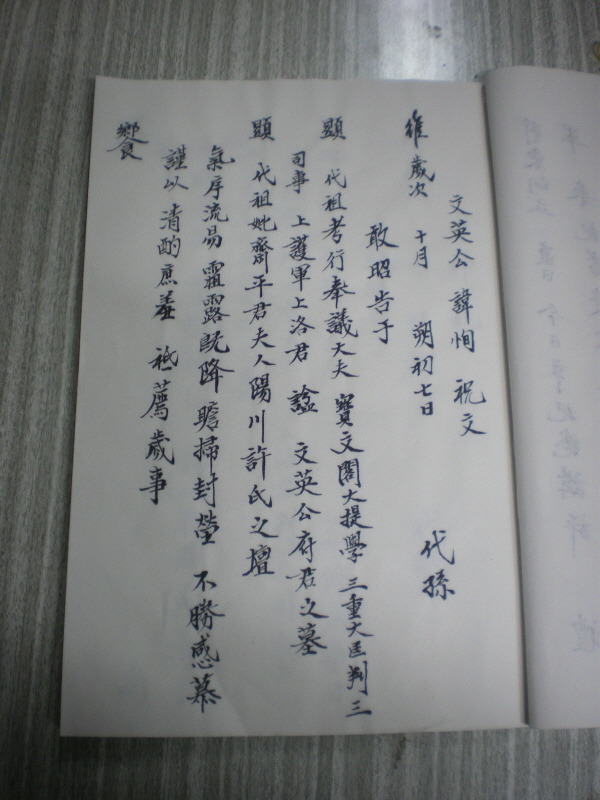

축문

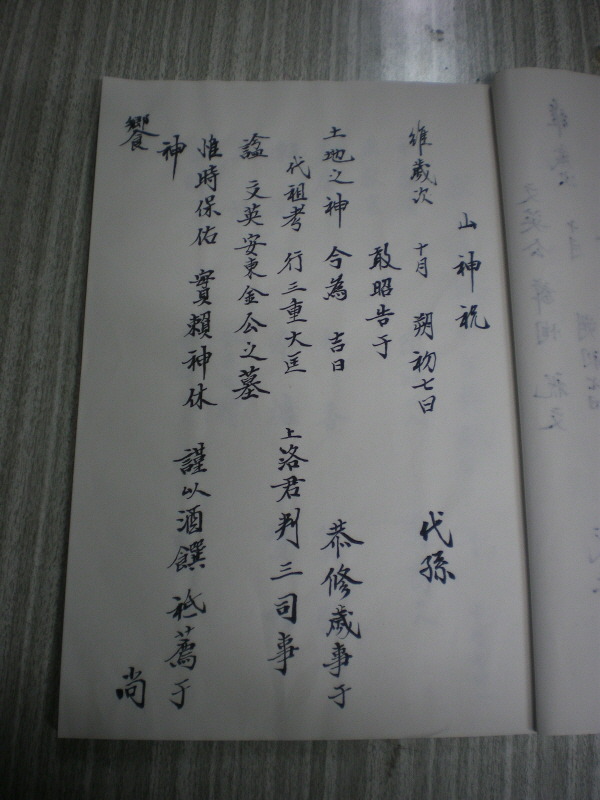

산신축문

(상기 산신축문의 <00代孫 敢所告于>는 <幼學 000 敢昭告于>로 고쳐야 하지 않을까요?)

1. 현재 사용되고 있는 문영공 축문의 관직명과 품계명

가. 문영공 시제 산신제 축문

1) <문영공 종사록> (문영공종회. 2005. 11. 125-126p)에서

維歲次 干支 某月 干支朔 某日 干支 幼學 00 敢昭告于

土地之神 恭修歲事于

00代祖考 行三重大匡 上洛君 判三司事 諡文英公之墓 惟時保佑 實賴神休 敢以酒饌 敬伸奠獻 尙饗

2) 2010년 <산신제 축문>에서

維歲次 干支 十月 干支朔 某日 干支 00代孫 敢昭告于

土地之神 今爲 吉日 恭修歲事于

00代祖考 行三重大匡 上洛君 判三司事 諡文英安東金公之墓 惟時保佑 實賴神休 謹以酒饌 祗薦于神 尙饗

나. 문영공 시제 축문

1)<문영공 종사록>에서

維歲次 干支 0月 干支朔 0日 干支 00代孫 00敢昭告于

顯 00代祖考 行奉議大夫 寶文閣大提學 三重大匡 判三司事 上護軍 上洛君 諡文英公府君之墓

顯 00代祖妣 齊平郡夫人 陽川許氏之壇

氣序流易 霜露旣降 瞻掃封塋(日氣不順 未奠靈域) 不勝感慕 謹以 淸酌庶羞 祗薦歲事 尙饗

2) <2010년 축문>에서

--종사록과 동일--

2. 문제점 제기

*문영공 축문의 <行奉議大夫> 寶文閣大提學 <三重大匡> 判三司事 上護軍 上洛君 諡文英公府君之墓

*산신제 축문의 <行三重大匡> 上洛君 判三司事 諡文英公

상기에 사용된 <行奉議大夫>, <三重大匡>, <行三重大匡>은 아무래도 의문이 갑니다. 이에 이를 자세히 살펴 보았습니다.

3. 문영공 관직명과 품계명과 조사와 분석

가. 문영공의 최종 관직명과 품계명 기록 자료

*<유보고려사열전>(遺補高麗史列傳. 1997. 고려숭의회 간. 555p-558p)에서

“충렬왕 25년(1299)에 벼슬을 사퇴하고, 그 이듬해 부친이 별세하고, 충선왕4년(1312)에 다시 중대광 상락군(重大匡 上洛君)을 봉하여 선친의 작위(爵位)와 식읍(食邑)을 이어 받았으며, 충숙왕6년(1319), 선친의 묘소를 성묘할 때 왕이 계자(季子) 영후(永煦)로 하여금 배행(陪行)케 하였다. 충숙왕7년(1320) 2월, 왕이 그의 집으로 이어(移御)한 일이 있었으며, 이듬해에 판삼사사(判三司事)로 삼고, 팔월에 또 보문각대제학(寶文閣大提學) 상호군(上護軍)에 임명되었으나 그 달 21일에 노환으로 별세하니 향년 64세였다. 후에 문영(文英)이라 증시(贈諡)하였다.

나. ‘행봉의대부(行奉議大夫), 행삼중대광(行三重大匡)’에서 行이 사용된 것은 잘못이다.

1)行이 사용되는 경우

(가)행수법(行守法)에서 자신의 품계보다 실제의 관직이 낮은 경우는 그 벼슬명 앞에 <行>이라 씀

*자신의 품계보다 실제의 관직이 높은 경우는 <守>를 씀.

(나)추증직이 있을 경우 맨 앞에 <贈>을 쓰고 추증직을 기록하며, 그 다음에 <行>이라 쓰고 실제의 관직명을 기록함.

2)종합 : 문영공의 경우 <行>을 사용했는데, 이는 行守法에 따라 자신의 품계보다 낮은 관직으로 <判三司事>를 받은 것으로 볼 수 없다. 判三司事는 종1품 관직으로 이에 맞는 당시 품계명인 重大匡을 지니고 있었다. 또한 문영공은 추증 받은 관직이 없다. 따라서 <行>의 사용은 잘못된 것으로 보인다.

다. <奉議大夫>는 고려 품계명이 아니라, 중국(원나라) 품계명이다. 봉의대부를 사용한 용례를 보자.

1)한확의 묘소 : 鮮授 奉議大夫 光錄寺少卿--大匡輔國崇祿大夫 議政府 左議政--

여기서 奉議大夫는 한확이 태종 18년(1418), 공의 나이 19살 때 명황제의 소명(召命)을 받고 명나라에 들어가 봉의대부 광록시소경(奉議大夫 光錄寺少卿)에 제수되었던 것이기에 기록된 것으로 우리나라의 품계명이 아닌 중국의 품계이다.

2)이제현 찬 <삼한국대부인 한산이씨 묘비>에서 “李穀은 원나라 제과(制科)에 올라 봉의대부(奉議大夫)로서 정동방의 낭중(郞中)이 되고---”

3)고려시대 채홍철의 묘지명에서 “有元 奉議大夫 太常禮儀院判官--”

4) 이인복(李仁復) 묘지명(墓誌銘)에서 : “有元 奉議大夫 征東行中書省左右司郞中--”

*문영공은 중국 원나라에 가서 과거를 본 일이 없으며, 중국의 관직을 받은 바도 없다. 따라서 <봉의대부>의 사용은 잘못된 것이라고 생각된다.

라. 문영공 몰 당시(1320년) 종1품 품계는 ‘00大夫’란 명칭은 없었으며, <重大匡>이 사용되었다.

*출전 : <문영공종사록>(2005. 11. 203p. 고려시대 관직표)

1310-1356년 사이 <判三司事>는 종1품이며, 종1품의 품계명은 <重大匡>이다.

마. 문영공의 대표적인 묘지명과 묘비명 기록 내용 : <行>, <奉議大夫>는 없고 <重大匡>이라 기록되어 있다.

1)문영공 묘지명에서 : “高麗國 重大匡 上洛君 金公 恂 墓誌”라 되어 있음.

2)문영공 묘비에서 : “高麗國 重大匡 判三司事 上洛君 諡文英 安東金公 諱恂 之墓”라 되어 있음.

묘지석

묘비

4. 올바른 문영공의 관직명과 품계명 제안

문영공의 관직명 및 품계명은 <중대광 판삼사사 보문각 대제학 상호군 상락군 시문영공(重大匡 判三司事 寶文閣大提學 上護軍 上洛君 諡文英公)>이라 하는 것이 옳지 않을까 감히 조심스럽게 제안해 봅니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.