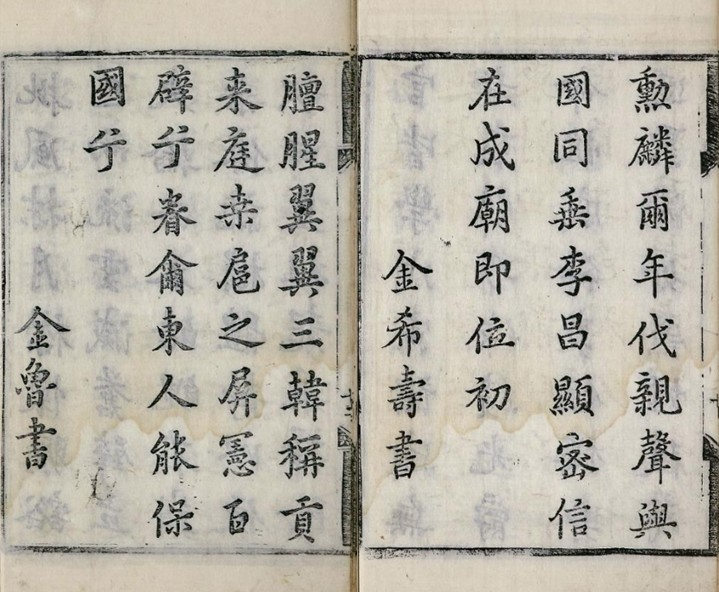

김희수, 김노 계주윤음

페이지 정보

김태영 작성일25-07-31 14:35 조회20회 댓글1건본문

계주윤음「戒酒綸音」 소개

「계주윤음」은 중종 대에 당시 지제교였던 이행(李荇, 1478~1534)이 주계(酒戒)를 지어 올리자 중종이 이를 중외(中外)에 반포한 것이다. 서두의 내용은 “예로부터 술을 경계하여 금한 사람은 보존하였고 술에 빠진 사람은 멸망하였다.”라고 한 다음, 우(禹) 임금과 무왕(武王)이 술을 경계한 고사를 소개하였다.

원래는 「계주윤음」만 수록된 책이었는데, 1658년(효종 9)에 황해도 관찰사를 역임한 원만석(元萬石, 1623~1667)이 여러 명필들의 글씨를 추록하여 다시 편집한 것이다.

「계주윤음(戒酒綸音)」의 뒤에는 조선 중종 대에 대사헌을 역임한 김희수(金希壽, 1475~1527)와 직제학을 지낸 김노(金魯, 1498~1548) 부자의 글씨가 수록되어 있다. 이들 부자는 『대동서법(大東書法)』에도 글씨가 수록되어 우리나라 서예사를 대표할 만큼 명필로 인정받은 인물이다. 계주문(戒酒文) 글씨와 아들 김노에 의해 《이가서법(二家書法)도 편찬되었다.

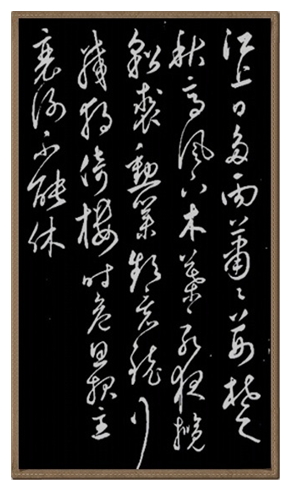

유연재 김희수 선조님 초서 감상

우리나라 서예는 해동서성(海東書聖)이라 불리는 신라 김생(金生)에서 부터 석봉(石峯) 한호(韓濩), 추사(秋史) 김정희(金正喜)에 이르기 까지 수 많은 명서가(名書家)의 필적이 여러 금석문에 남아 전해자면서 서예사 발전에 뚜렷한 이정표를 세웠다.

우리 안동김문에도 많은 명필들이 있지만 그중에서 해서·예서·초서에 두루 능통했던 유연재(悠然齋) 김희수(金希壽)와 아드님 동고(東皐) 김노(金魯) 부자가 조선 중기를 대표하는 최고의 문인 서예가로 큰 족적을 남겼다.

유연재공의 필법은 조맹부(趙孟頫) 체를 본받아 맑고 단정하며 높은 수준의 해서체로 널리 사랑 받았으며, 아드님 동고공의 서체는 왕희지의 필법을 계승하여 부자가 최고의 실력으로 당대 관찬 문서를 비롯하여 조정의 모든 전책(典冊)은 물론 고관대작들의 비갈(碑碣)까지 많은 작품을 쓰면서 조선 중기 서예사의 중요한 흐름을 형성하였다. 이수광의 「지봉유설」에 "우리나라에서 부자(父子)가 함께 글씨를 잘 쓴 사람으로는 이암(李嵒)·이강(李岡)과 김희수(金希壽)·김노(金魯) 부자를 꼽았다.

제개성사(題開聖寺)/ 이섭(李涉)

宿雨初收草木濃 숙우초수초목농

羣鴉飛散下堂鐘 군아비산하당종

長廊無事僧歸院 장랑무사승귀원

盡日門前獨看松 진일문전독간송

悠然

밤새 내리던 비 그치니 풀과 나무 짙푸르고

까마귀 떼 날아 흩어져 종루에 내려 앉네!

긴 복도엔 일 없어 스님은 방으로 돌아가고

종일토록 홀로 문 앞에서 소나무를 바라보네.

유연재공이 활달한 초서체로 쓴 ‘제개성사(題開聖寺)’ 시가 「대동서법(大東書法)」에 실려있다. 이 시문은 이섭(李涉)의 작품으로 이섭은 당나라 때 시인이며 호는 청계자(淸溪子)이고 낙양(洛陽) 사람이다. 문집 2권이 있었지만 없어지고 시집 1권이 전당시(全唐詩)에 전한다.

강상(江上) / 두보(杜甫, 712~770)

江上日多雨 강상일다우

蕭蕭荆楚秋 소소형초추

高風下木葉 고풍하목엽

永夜攬貂裘 영야람초구

강 위로 종일 많은 비가 내리고

옛 초나라의 가을은 쓸쓸하구나.

높이 부는 바람에 나뭇잎 떨어지고

긴밤은 가죽 외투를 여미게 하네.

勳業頻看鏡 훈업빈간경

行藏獨倚樓 행장독의루

時危思報主 시위사보주

衰謝不能休 쇠사불능휴

공훈을 생각하며 거울을 자주 보고

진퇴를 고심하며 홀로 누대에 기대네.

시국이 위태로워 임금께 보은하려니

쇠약하고 병들어도 쉴 수가 없구나.

이 시첩 역시 유연재공의 초서로 두보(杜甫, 712~770)의 ‘강상(江上)’ 이라는 작품이다. 『금석청완(金石淸玩)』에 수록된 목판본(木板本)으로 된 첩(帖)에서 옮긴 것이다.

초서(草書)는 어쩌다 아는 문장의 경우는 그래도 앞뒤 문맥으로 보아 대략적인 짐작은 가능하나 따로 한자씩 떼어놓고 나면 까막눈이 되고 만다. 몇글자 되지 않는 작품의 경우라도 판독문과 해석문 없이는 제대로 읽기 조차 어렵다.

▶『대동서법』

서성(書聖)이라 불리는 신라 김생(金生)으로부터 조선 16세기 유연재(悠然齋) 김희수(金希壽)·동고(東皐) 김노(金魯) 부자와 죽남(竹南) 오준(吳竣)에 이르기까지 51인이 쓴 76점의 필적을 목판에 새겨 간행한 법첩(法帖)으로 모두 42장의 목판이 소요되었다. 조선 중기의 문인이자 서예가인 이지정(李志定, 1588∼1650)이 편찬한 것으로 알려져 있으나 이를 입증할 만한 기록이 없다.

▶김희수(金希壽, 1475~1527)

자는 몽정(夢禎), 호는 유연재(悠然齋). 본관은 안동(安東)이다. 호당(湖堂)에 들어가 1507년(중종 2) 문과에 급제한 뒤 무오사화에 김종직(金宗直)의 억울함을 풀어주기를 청하였으나 허락받지 못하였다. 또, 임금에게 천륜에 따라 덕치를 펴는 정치를 행하라는 충언을 하기도 하였다. 도승지와 대사헌을 거쳐 경상도관찰사로 나갔다. 글씨에 뛰어났는데 특히 해서(楷書)에 능하였다. 「영상김수동비(領相金壽童碑)」·「영춘군이인비(永春君李仁碑)」등 고관대작의 비문 29점을 남겼다.

▶김노(金魯, 1498~1548)

자는 경삼(景參) 호는 동고(東皐) 김희수의 아들이다. 호당(湖堂)에 들어가 문과에 급제한뒤 홍문관 교리, 직제학(直提學), 첨지중추부사를 역임하고 형조판서에 추증되었다. 이가서법(二家書法)과 「계주문(戒酒文)」「제안대군 비(齊安大君碑」등 고관대작의 비문 25점을 남겼다.

댓글목록

김태연님의 댓글

|

김태연 |

|---|---|

| 작성일 |

감사합니다.

잘보았습니다.